저작권 보호분야 대구박물관 대표 전시품 저작물은 공공누리 출처표시 조건(공공누리 1유형 출처표시 + 상업적 이용가능)에 따라 이용할수 있습니다.

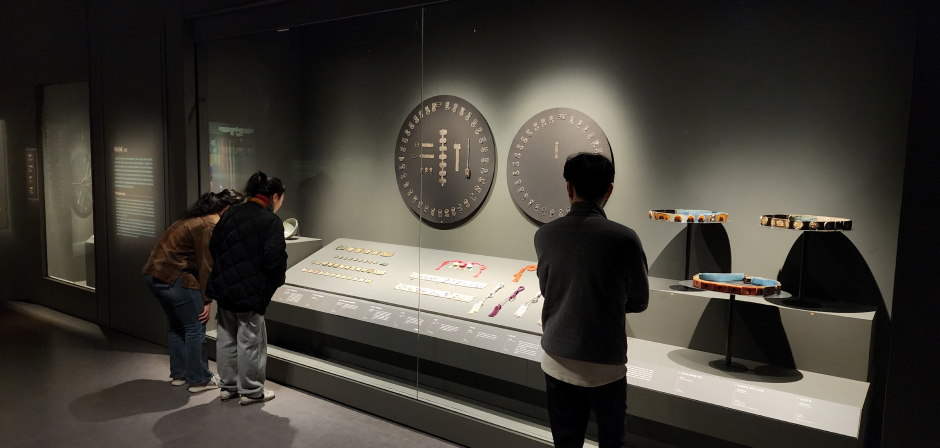

섬유복식 산업을 바탕으로 근대도시로 성장한 대구의 지역 특성을 살려 우리 삶에서 많은 부분을 차지하는 옷의 역사를 고대에서 근대에 이르기까지 다양한 유물과 자료를 통해 설명하고자 마련한 전시실입니다. ‘한복’ 키워드를 통해 전통 모자류⋅신발⋅전통예복⋅자수 등 오랫동안 이어져 내려온 한복의 아름다움과 다채로움을 한 눈에 볼 수 있습니다.

근대도시로 성장한 대구

전시내용

1부 ‘한복, 과거와 현재·미래’ 에서는 저고리와 치마⋅신발⋅구슬과 귀고리⋅자수 등 오랫동안 이어져 내려온 한복의 아름다움과 다채로움을 한 눈에 볼 수 있습니다. 활옷의 자수문양과 물소리와 꽃의 소리 등 자연의 소리와 어우러진 영상 ‘활옷 산책’은 시각·청각과 더불어 한복의 아름다움을 감각적으로 느낄 수 있습니다.

2부는 ‘한복, 머리부터 발끝까지’로 머리장식부터 시작하여 허리띠, 전통예복, 갓을 비롯한 다양한 모자, 1940~80년대 유행했던 한복 스타일과 한복에 담긴 서양식 양복의 특징을 보여줍니다. 한국인의 정체성을 보여주는 대표적인 상징인 한복의 의미와 디자인을 살펴볼 수 있습니다.

3부 ‘무늬, 시대의 아름다움’ 은 주제전시로 운영되며, 전통직물과 문양을 깊이있게 알아보는 코너입니다. 이번 주제는 ‘직금직물 톺아보기’로 용인 영덕동 출토 직금저고리의 복원품이 최초 공개됩니다. 용인 영덕동 출토 직금 저고리는 2005년 경기도 용인시 영덕동의 택지개발지구 내 연고를 알 수 없는 조선시대 무덤에서 발견되었습니다. 이 무덤에서 발견된 출토복식은 총 52점이며, 이 가운데 직금 저고리는 금실로 무늬를 짠 직물을 사용하여 만들었습니다. 16세기 초의 직물과 문양·저고리 등 당시 의생활문화를 알 수 있는 중요한 자료입니다. 직금 저고리는 박물관 내·외부의 자문회의와 16세기 조선시대의 역사 자료를 참고하여 제작하였습니다. 진품의 자료적 가치를 보존하고, 연구자들은 물론 일반인들에게 연구결과를 공유한다는 데에서 큰 의의가 있습니다.

주요 전시품

백립·흑립 白笠·黑笠

20세기 초

흑립은 조선시대의 대표적인 갓으로, 시대에 따라 높이와 크기가 달라졌다. 조선 초기의 형태는 모정이 둥글고 챙이 넓은 형태였다. 16~17세기부터 갓의 크기가 점점 커지고, 17~18세기에는 높이와 너비가 너무 커져서 문을 드나들 때 방해가 될 정도였다. 1884년(고종 21) 시행한 의복에 대한개혁 이후 갓의 크기가 작아졌다.

백립은 흑립과 기본적인 구성과 형태는 같으나 겉의 색상이 미색이다. 주로 상복喪服에 예의를 갖추어 착용한다. 대나무로 만들거나 말총으로 만든 후 백색의 포布로 싸서 만든다.

떨잠 簪

조선

조선시대 부녀자들이 예복을 입고 큰머리를 할 때 머리의 앞 중앙과 좌우 양옆에 꽂는 머리 장식품이다.

관자 貫子

조선

관자는 망건의 좌우에 달아서 당줄을 넘기는 역할을 하는 단추 같은 작은 고리이다. 실용적인 역할 외에 재료나 새김장식을 달리하여 사회적 신분을 나타냈다.

옥으로 만든 정자 玉頂子

조선

해오라기 모양의 옥으로 만든 장식품으로 갓의 맨 윗부분에 달아 장식한다.

양단 솜저고리 洋緞赤古里

1940년대

겉감은 양단, 안감은 진분홍색 능직으로하여 솜을 두고 만든 겨울용 솜저고리이다. 양단은 1900년 초에 유럽에서 수입한 단(緞)직물에서 유래되었다. 단직물은 은은하게 드러나는 무늬와 부드러운 광택이 있어 고급 옷감으로 선호되었다.

문단 솜저고리 赤古里

1940년대

겉감은 꽃무늬가 있는 문단이며, 안감은 양장지로 만든 겹저고리이다. 오른쪽 소매의 아랫부분은 직물의 쓰임 방향이 달라 일부 손상부분을 수리하여 착용한 것으로 보인다. 고름이 없이 브로치로 여밀수 있게 하였다.

활옷 闊衣

재현품 20세기

활옷은 원래 조선시대 공주나 옹주 또는 사대부가에서 주로 혼례 때 입던 예복禮服이었으나, 점차 일반인의 혼례복으로 허용되었다. 형태는 앞보다 뒤가 더 길며, 옆선이 트여있어 풍성한 치마 선이 드러난다. 홍색 비단에 청색으로 안감을 대서 만든다. 옷의 앞과 뒤에 장수와 길복吉福, 다산多産을 의미하는 물결·바위·모란꽃·나비 등의 무늬를 화려하게 수놓았다.

당의 唐衣

재현품 20세기

조선시대 여성이 저고리 위에 덧입는 예복이다. 왕실에서는 크고 작은 예식과 명절날에 착용했고, 재료와 장식에 차이를 두어 상궁이나 반가부인들도 입었다.

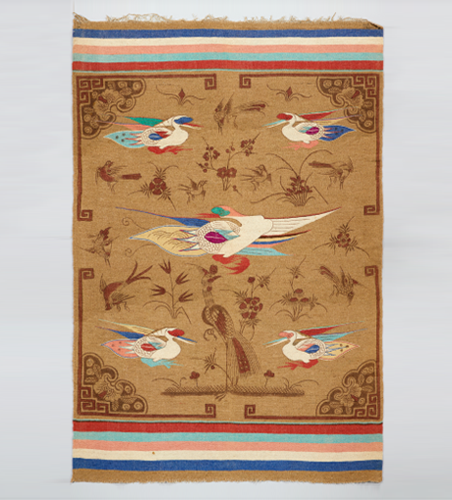

다섯 마리의 학·꽃·식물 무늬 모담 五鶴鳥花草紋毛毯

조선 19세기

중앙의 학을 중심으로 네 마리의 학, 봉황, 작은 새와 꽃이 잔잔하게 표현되어 있다. 네 모서리의 가장자리에 구름과 박쥐 무늬로 장식하였다. 위아래의 줄무늬와 학을 먼저 직조한 실로 짠 후, 그 위에 나머지 무늬들을 붓으로 그려서 표현했다.

봉황과 모란무늬 모담 鳳凰牡丹紋毛毯

조선 18세기

이 모담은 봉황과 모란이 상하좌우 대칭으로 구성되었으며, 위와 아래 부분에 마름모 형태의 줄무늬가 있다. 색 배합은 흰색, 옥색, 연갈색이 조화를 이루며, 봉황과 모란이 대칭이 되도록 면을 분할하여 차분하고 안정된 느낌을 준다. 또 봉황은 위엄있는 모습이 아니라 소박하게 표현한 점이 흥미롭다.

구름·새무늬 직금장저고리 雲鳥紋織金長赤古里

조선 16세기 전반, 재현품

저고리는 소매를 제외한 저고리 전체에 직금 무늬를 표현했다. 직금으로 표현된 무늬는 두 마리의 새가 서로의 목을 엇갈려 날개를 활짝 편 상태로 상하 배치되어 있고, 그 주변에 구름이 둘러싸여 있다. 그리고 원형의 구름 사이에는 잔은곷 넝쿨들이 표현되어 있다. 이와 같이 화려한 무늬를 사용하고, 옆에 긴 트임이 있는 것은 예복용으로 입었던 당저고리로 생각된다.

청연군주 직금 당의 淸衍公主 織金 唐衣

조선 18세기 중반~19세기 전반

청연군주의 당의는 걉당의 두 벌을 한꺼번에 끼워넣고 일부분만 함께 박아 연결한 4겹 당의이다. 양어깨부터 소매, 앞섶은 직금으로 무늬를 넣었다. 겉옷에는 수壽, 복福의 글자와 석류, 꽃무늬, 보배무늬가 있으면 안감은 무늬없는 단직물로 만들었다.